HOME >> 鉄道模型工作室 > 光センサーを使った通過センサーを作る

光センサーを使った通過センサーを作る

■ はじめに

物置部屋に設置された我がレイアウトに、無謀にも追突防止の自動列車停止装置、いわゆるATSを設置しようと挑戦を始めた。 最初のマイクロスイッチを使用した簡易形のセンサーは見事に失敗してしまったが、今回は光センサーに挑む事にした。 光センサーに挑戦と言う事は、何らかの電気/電子システムを作ると言うことに他ならないので、処理回路やリレー回路など、機械屋の小生にとっては難題が待ち受けているものと覚悟をきめているが、そもそも「システム」を考えると言う事は嫌いではないので、楽しんで挑戦する事にしよう。

■ システムの概要

まず、システム全体のイメージを色々考えながら、ノートにアイディアを書き留めていった。 走り書きや下手くそなイラストなので紹介するのは止めにしておこう。 綺麗なイラストをスイスイ書いてみえる 「鉄道模型机上の空論」 さんが羨ましいですね。

光センサーについては性能測定装置や速度計で工作済みなので抵抗感は無いが、複線レイアウトで作動させること、先頭車だけでなく通過中の客車や貨車などをすべて検知すること、ひとつの列車の間でON/OFFさせないこと、などが要求される。

この答えとしたアイディアは、線路道床上に光センサを設け、車両が通過中は光を遮断するので、その状態をセンシングさせる。 また、苦労して街の灯りを付けたので、部屋の灯りを消した暗闇でも夜行列車の運転を楽しみたい。 そこで、線路の上から照明を当てて、暗くても作動させることにする。 そして、カプラー連結部による光のON/OFFを防止するため、二つのセンサーを設けて、一方でも遮断されると反応するようにさせる。 ダブルセンサーだ!

このようなアイディアを実現させる安価な光ソセンサーとしてcdsセンサーを使ってみることにした。 この時のセンサー回路を上に示す。

問題はリレー回路である。 リレーやその駆動回路の知識は全く無い。 参考資料をみてもトランジスタ回路などが出てきて、意味は分かるが設計しろと言われるとチンプンカンプンである。 しかし、いつもの Arduino 関連情報を見ていると、リレーを装着したシールドを発見する。 リレーが4個も装着されて数千円である。 このシールドを使用するとリレーの駆動回路も込みなので、 Arduino のデジタル出力で直接リレーが駆動できるのである。 これにより、システムの概要が明確になったので、上のような回路を想定して、部品を入手し、センサー部の工作に取り掛かった。

.

■ 通過センサーの試作

既に設置している線路にセンサーを追加する方法として、道床の下にセンサーユニットを差し込む構成にした。 線路の下の道床を横からほじくって隙間を作り、その隙間にセンサーユニットを差し込むのである。 このようにすると、フレキシブルレールの部分にもセンサーが設置可能となるだろうと目論んでいるのだ。 そして、照明用の支柱もこのユニットに組み込んでしまえば、センサーユニットとしてまとまった構造とすることが出来る。

まず、線路にはφ5.0mm の穴を2ヶ所あけてセンサー用の窓とする。 右の写真参照。 次にユニットのベースとして、厚さ 2mm のプラ板を 40×40 の大きさに切りだす。 そして、 5mm 角のプラ棒を支柱支持台として表に貼りつけ、φ2.2mm の穴を開けておく。 また、裏側には 2mm 厚さのプラ板で周りを囲み、センサー設置穴を開けて、ユニットベースを完成する。

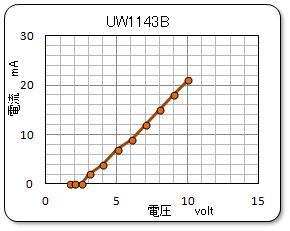

センサー用の照明は、「光る看板を作ろう その2 」 で工作したチップLEDを使った街路灯と同じ物を作った。 今回は確実に明るくしたいので電流・電圧特性を測定して、抵抗値を設定した。 抵抗 330Ωの時のデータを左に示す。 9Volt で18mA となり、LEDとしては高めの電流値に設定している。 照明用の電源は、Arduinoの電源回路の負担を少なくするため、ACアダプタから直接供給するようにしている。

光センサーは、当初φ5mm のものを予定していたが、在庫切れであったので 4mm の物を使用する。 Linkman製のGL4516 である。

なお、LEDとCDSセンサーのマイナス側配線を共通使用する事によって、配線数を3本に押さえる事ができたが、偶然にもプルアップ回路のにもなっており、自分ではグッドアイディアと自己満足している。

なお、センサーの閾値調整用の半固定抵抗は、手元で調整出来るように中央の制御盤側に設ける事にしている。

下左の写真はユニットベースの表側で、右が裏側である。

完成したセンサーユニットを下に示す。 裏側には、センサと照明の回路を納めているが、テスト品のため、リード線は長いままにしている。 失敗した時の再利用を考えているが、本来は短く切り詰めてスマートの配線にし、最後の接着剤で固めて固定することをしている。 あるいは線路側のように紙粘土で埋めてしまうのも良いかと思っている。 このような場合の紙粘土使用は、もしもの場合の分解時には、綺麗に取れるので愛用している。

■ 通過センサーのテスト

センサーの試作品が出来たので、早速テストを実施した。 センサーユニットを線路の下に貼りつけて、窓の傍の作業机の上で、テスターを持ち出してcsd の抵抗を測定した。 測定状況を下の写真に示す。 右の写真は窓のカーテンを閉めた状態で、少しうす暗くた状態である。

| 環境状態 | LED照明 |

車両なし |

車両をセンサ上に移動 |

| 窓の光りのみ | 照明 OFF |

5.4 KΩ |

15〜60 KΩ 車両の位置で変化 |

照明 ON |

3.2 KΩ |

15〜60 KΩ 車両の位置で変化 | |

| カーテンを閉める | 照明 OFF |

16.5 KΩ |

20〜400 KΩ 車両の位置で変化 |

照明 ON |

4.0 KΩ |

20〜400 KΩ 車両の位置で変化 |

LED照明の電源は、安定化電源を持ち出している。 この装置は、こういった実験には便利である。 電圧は任意に設定できるし、電圧値と電流値も表示されるので、前記の電流・電圧特性の測定の場合も気楽に活用している。

測定結果を左に示す。 20〜40KΩを境にON/OFFを判別すれば良さそうであるし、LED照明を設置したことにより、周りの明るさの影響を避ける事が出来そうである。

■ テスト回路での確認

リレーシールドを装着した Arduino のテスト回路にセンサーを接続して、半固体抵抗の調整とリレーの作動を確認する。

.

ここで使用した Arduino は、UNO R3 であり、リレーシールドは、SeeedStudio製のRELAY SHIELD V2.0 SLD01101P である。 また、電源は9Volt 用のACアダプタを使用する。

車両の通過に合わせてリレーがON/OFFするように半固定を調整した。 実験は外が暗くなっていたのでテーブルのスタンドを点灯させて明るい状態とし、部屋の蛍光灯も合わせて下記の3状態で実施した。 この時測定したセンサー入力電圧を下に示す。

| 環境状態 | 車両あり(SOL ON) | 車両なし(SOL OFF) |

| テーブルスタンド点灯 | 2.67 V |

0.36 V |

| 室内照明(蛍光灯)点灯 | 4.32 V |

0.92 V |

| 照明なし(暗い) | 4.83 V |

1.02 V |

テーブルスタンドがすぐそばで点灯しているような明るい状態では、ぎりぎりの様であるが、なんとかセンサーとしては有効に機能すると判断する。 また、2ヶのセンサーのうち、片方でも覆うと作動するので、ダブルセンサーは機能すると判断した。

リレーが作動している時は、シールドのLEDランプが点灯するが、その様子を左に示す。 なお、調整した半固定抵抗の抵抗値をテスト後に測定したら、17.27KΩであった。

■ 車両での走行テスト

このシステムを使用して、簡単な走行テストを実施した。 その様子を下に示す。

2個のギャップレールを使って閉塞区間を作り、前方に通過センサーを設置した。 センサーと回路を下に示す。

センサーや閉塞区間の位置をいい加減に設定して、適当な車両を走らせてみると、簡単に追突してしまい慌ててしまった。 速度差の大きいもの、列車の長さを色々変えてみたり、あるいはセンサーや閉塞区間の位置を変えてみたりして、やっと正常に機能する状態にすることが出来た。 単純に考えていたが、センサーや閉塞区間の位置、列車の長さ、動力車の位置、二つの列車の速度差などがそれぞれ関係しているので、センサー位置と閉塞区間の設定には充分な考察が必要であることを認識した。

とにかく、ATSシステムとして正常に作動する状態にすることが出来たので、その様子を動画で紹介しよう。

走行中の動画を下に示す。 今回もYouTube を利用して動画をアップしました。

今回は速度差の少ないBトレの新幹線シリーズを使用してみました。 カプラー連結間が広いため連結部が通過するたびにリレーがON/OFFするのでないかと心配した件について、ダブルセンサーの効果によって、問題ないようで一安心です。

列車の長さ、動力車の位置、二つの列車の速度の差、センサーと閉塞区間の位置などが色々関係してくるので、このATSシステムをレイアウトに設置する前に整理して置く必要があるようです。

また、道路を照らす街灯は一般的であるが、鉄道線路を照らす外灯なんて、聞いた事がない・・・・・・・・・・。 踏切で見かける事はあるが、それは線路ではなくて道路の方を照らしている。 こんな疑問を抱えながらも、 “ レイアウトが良く見えて良いではないか” と自問自答して採用することにした。