HOME >> 鉄道模型工作室 > チラツキを低減した改良型室内灯ユニット

鉄道模型工作室 チラツキを低減した改良型室内灯ユニット

「室内灯のチラツキを低減したい -- 新室内灯ユニットの改良」(2020/7/9)で報告した改良版の部品が揃いましたので、その工作内容を紹介します。

■ 今までの手作り室内灯ユニットの取り外しと分解

我がコレクションの電車や客車には、手作りの室内灯を工作してきました。 今回は、チラツキ防止を図った改良型のユニットに交換するために、古いユニットを取り外しました。 その取り外したユニットを下左に示す。 テープLED部はそのまま再利用しますので、車内に取り付けたままです。

このユニットを部品ごとにばらした状態を右上の写真にしめします。 ここで、集電板とポリウレタン線は再利用しますので、余分なハンダ等を取去って綺麗にしておきます。 ブリッジはもしかして再利用の機会があるかも知れないので、ストック品として保管します。 また、510Ωの抵抗も今回は使用しませんので、これもストック品として保管しておきます。

.

.

■ 部品の準備

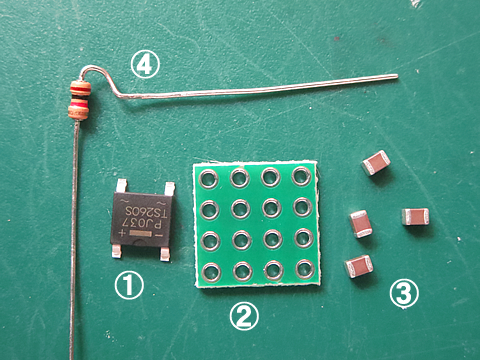

新しい改良ユニットのための部品を下に示す。 新しく購入して部品は右の写真に示す4種類です。

| 部品名 | 仕様 | 備考 | |

|---|---|---|---|

| 1 | ブリッジダイオード | ショットキーバリアタイプ、表面実装用、 TS260S、60V2A |

\ 22.- |

| 2 | 基板 | 16ホールユニバーサル基板、材質:FR-4、 穴仕上げ:スルーホール、10×10mm、 |

\ 15.- |

| 3 | コンデンサ | チップ積層セラミックコンデンサー、22μF、25V、 サイズ:2012、X5R |

\12*4=48 |

| 4 | カーボン抵抗 | 小型、1KΩ、1/6W | \ 1.- |

| - | 集電板 | リン青銅板 t = 0.1mm | 再利用 |

| - | ポリウレタン線 | 外径 φ0.29mm | 再利用 |

| - | テープLED | 12V仕様、白色&電灯色 | 再利用 |

注意点は、ダイオードブリッジの種類として、ダイオードの逆回復時間がナノ秒単位のショットキーバリアタイプを採用する事です。

また、抵抗は今まで使用してきた 510Ωや 750Ωよりもさらに暗くして、1KΩとしました。 そして、コンパクトに収めるため、小型の1/6Wサイズを選択しました。 この抵抗に掛かる電圧は、供給電圧 12volt からテープLEDの通電開始電圧である 7.5voltを差し引いた 4.5volt しか掛らないので、 W = 4.5*4.5/1000 = 0.02watt なのでこれで充分と判断しました。

コンデンサ容量は 100μFを目標にしたのですが、耐電圧とスペースの制約で、22×4 = 88 μFで我慢しました。

■ 工作内容

まず、ダイオードブリッジの+出力側に 1KΩの抵抗を取付け、ー側との間にコンデンサを配置すべく、抵抗とコンデンサのセットを作りました。 抵抗の足を写真示すような形に折り曲げて、両面テープを張った作業台の上にはりつけます。 ここにコンデンサを並べて置き、反対側には切り取った抵抗の足を並べました。 この足は以前の作業で出て来た廃棄品(・・・・再利用可能な資源 )です。 下左の写真。 そして、コンデンサの両側をハンダ付けします。 下右の写真。

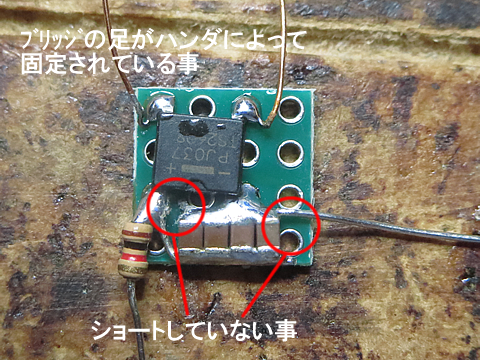

出来上がったセットのプラス側の余分な線を切り取りました。 下左の写真。 そして基板の上にこのセットとダイオードブリッジを載せてハンダ付けを実施した。 下右の写真。 ブリッジの入出力側に注意して設置します。 今まで使用してきたブリッジとは裏表を逆にし、表側を表にしています。 このため、出力のプラス側が今までとは逆になります。

また、ハンダ付けは基板のホールとコンデンサや抵抗とが充分に接着するように、充分な量を盛りつけました。 ハンダは商品名が両面プリント基板用はんだを用いましたが、この共晶はんだは、低い温度でサラッととけ、狭い隙間でも流れ込むので、スルーホール基板のハンダ付けには最適と説明のありました。

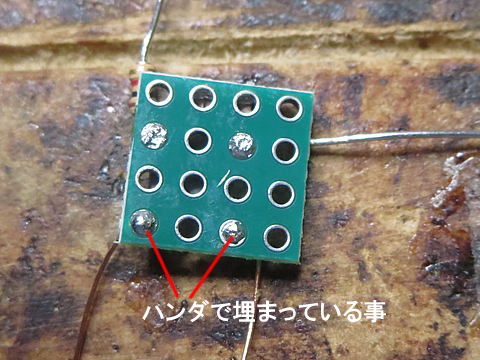

次に、再利用したポリウレタン線をブリッジの入力側にハンダ付けしました。 ここでも、基盤への密着性をたかめるため、ポリウレタン線の端を少し折り曲げて、ホールの中に押し込んでハンダで満たしました。 下左の写真。 部品は違いますが、上から見た状態を下右に写真に示す。

出力側の余分な線を切断してユニットの完成です。 試作品よりもだいぶスマートになりました。 下の写真。

完成したユニットの目視検査ポイントを下に示します。

この状態で、未使用のテープLEDを持ち出して、みのむしクリップを使って出力線と接続し、パワーユニットと接続して点灯テストを実施しました。 極性を変えてもLEDが点灯すれば合格です。

■ 車体への取付け

室内灯ユニットを交換する対象車両より、使用していたテープLEDを慎重に剥がします。 これは、接続部の極性が今までとは反対になっているのでしかたがありません。

テープとユニットの位置を確認して、その接続部の長さを調整し、ハンダ付けを実施します。 上左の写真。 また、ポリウレタン線の反対側は集電板にハンダ付けします。

さらに、基盤の裏側に両面テープを貼って、車体の天井裏に貼り付けます。 右上の写真。 集電板を車体のシャシーに差し込んで電気系統を接続させます。 この車体はKATO製です。 下の写真。 他のメーカーの場合は、この他の工夫が必要ですね。

.

この状態で、パワーユニットを用いて車輪部に給電させて、点灯確認を実施します。 集電板- - - 多くは手作り品のために組付けが悪いと点灯しませんので、この確認を実施する必要が有りました。 点灯がOKであれば、車体を組付けて完了です。

再度、点灯テストを実施して内部の状態を確認いたします。

■レイアウトでのテスト走行

交換作業が完了した14系客車と20系客車をレイアウトで走行させてみました。

室内灯は、右の写真のように、20系は電球色で14系は白色でした。 そして、抵抗を1KΩにアップしたことで明るさが抑えられ、なかなか良い雰囲気となりました。

走行時の動画を下に示す。

まだ少しチラつく場合がありますが、後は、線路と車両のメンテナンスでカバーすることにします。

2020/7/22 作成