HOME >> 鉄道模型実験室 目次 Part 1 Part 2 Part 3 Part 4

鉄道模型実験室 その36

- ■ 小型のターンテーブ トラクションタイヤの影響 (2024/11/4)

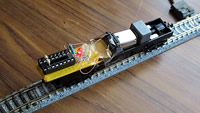

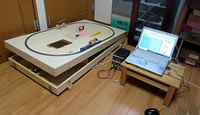

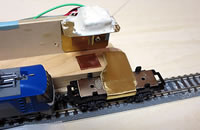

小型のターンテーブル式実験装置を作り、色々な小形動力車の動力特性の測定を進めています。しかし、理解できない現象に出くわしたのでその様子を報告します。また、台車毎の荷重を追加測定するようにしました。

小型のターンテーブル式実験装置を作り、色々な小形動力車の動力特性の測定を進めています。しかし、理解できない現象に出くわしたのでその様子を報告します。また、台車毎の荷重を追加測定するようにしました。- ■ 小型のターンテーブ 供給電源の比較 (2024/11/2)

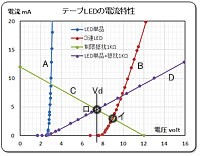

小型のターンテーブル式実験装置を作り、色々な小形動力車の動力特性の測定を進めています。しかし、室内灯にテープLEDを装着している車両について、その電流特性が動力特性の消費電流に少なからず影響していることを確認するために、動力車に給電している電源の違いを検討しました。

小型のターンテーブル式実験装置を作り、色々な小形動力車の動力特性の測定を進めています。しかし、室内灯にテープLEDを装着している車両について、その電流特性が動力特性の消費電流に少なからず影響していることを確認するために、動力車に給電している電源の違いを検討しました。- ■ 小型のターンテーブ 減速機も復活 (2024/10/27)

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。問題点の解決のために、昔のクラッチ制御方法を復活させました。今回はさらに、ギヤ音の低減のために、減速機を元のタイプに戻しました。そして、残りの小型動力車の特性を測定しました。

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。問題点の解決のために、昔のクラッチ制御方法を復活させました。今回はさらに、ギヤ音の低減のために、減速機を元のタイプに戻しました。そして、残りの小型動力車の特性を測定しました。- ■ 小型のターンテーブ 新たな挑戦ークラッチ制御方式の復活 (2024/10/21)

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。しかし、制動領域でのデータ飛びが発生してしまい、その対策として電流制御方式を検討しましたが結果不良につき却下しました。次なる対策として、昔のクラッチ制御方法に注目して実験を実施しました。

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。しかし、制動領域でのデータ飛びが発生してしまい、その対策として電流制御方式を検討しましたが結果不良につき却下しました。次なる対策として、昔のクラッチ制御方法に注目して実験を実施しました。

鉄道模型実験室 その35

- ■ 小型のターンテーブ 新たな挑戦ー電流制御方式の検証 (2024/10/18)

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。そして、低速域のスリップ領域においても牽引力が測定出来るようにと改造しましたが、制動領域でデータ飛びが発生してしまい、その対策として電流制御方式を検討しました。でも結果はよくありませんでしたのでさらに確認を実施しました。 また、市販の定電流モジュールも使ってみました。

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。そして、低速域のスリップ領域においても牽引力が測定出来るようにと改造しましたが、制動領域でデータ飛びが発生してしまい、その対策として電流制御方式を検討しました。でも結果はよくありませんでしたのでさらに確認を実施しました。 また、市販の定電流モジュールも使ってみました。 - ■ 小型のターンテーブ 新たな挑戦ー電流制御方式 (2024/10/17)

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。そして、低速域のスリップ領域においても牽引力が測定出来るように改善しましたが、制動領域でデータ飛びが発生してしまい、その対策に四苦八苦しています。今回は電流制御方式を検討しました。

小型のターンテーブル式実験装置を作りました。そして、低速域のスリップ領域においても牽引力が測定出来るように改善しましたが、制動領域でデータ飛びが発生してしまい、その対策に四苦八苦しています。今回は電流制御方式を検討しました。- ■ 小型のターンテーブ 測定データのN増し(3) (2024/10/10)

小型のターンテーブル式実験装置を作り、ターンテーブルの制御をPWM制御方式に改造した。でも、牽引力測定データに疑問が生じてしまい、その要因を追求するため、さらにデータのN増しを実施しています。

小型のターンテーブル式実験装置を作り、ターンテーブルの制御をPWM制御方式に改造した。でも、牽引力測定データに疑問が生じてしまい、その要因を追求するため、さらにデータのN増しを実施しています。- ■ 小型のターンテーブ 測定データのN増し(2) (2024/10/5)

小型のターンテーブル式実験装置を作り、ターンテーブルの制御をPWM制御方式に改造した。でも、牽引力測定データに疑問が生じてしまい、その要因を追求するため、データのN増しを実施しています。

小型のターンテーブル式実験装置を作り、ターンテーブルの制御をPWM制御方式に改造した。でも、牽引力測定データに疑問が生じてしまい、その要因を追求するため、データのN増しを実施しています。

鉄道模型実験室 その34

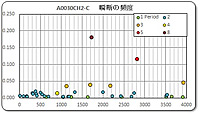

- ■ 新しいテープ式室内灯 集電瞬断に対するコンデンサの効果 (2024/4/24)

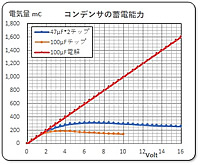

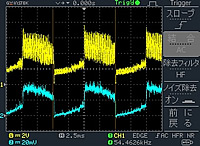

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索していいる。今回はこの方法を用いて、コンデンサの効果について観察した。

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索していいる。今回はこの方法を用いて、コンデンサの効果について観察した。- ■ 新しいテープ式室内灯 集電瞬断の解析3 (2024/4/22)

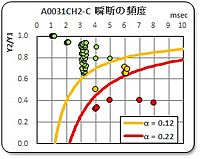

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索していいる。今回は観測時間の差異について検討した。

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索していいる。今回は観測時間の差異について検討した。- ■ 新しいテープ式室内灯 集電瞬断の解析2 (2024/4/15)

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索したが、はたしてどのようにデータが処理されるのかを観察したが、条件を変えて再実験を行った。

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索したが、はたしてどのようにデータが処理されるのかを観察したが、条件を変えて再実験を行った。 - ■ 新しいテープ式室内灯 集電瞬断の解析 (2024/4/11)

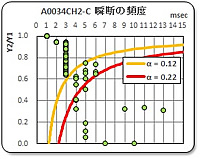

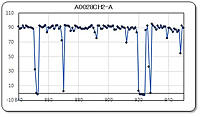

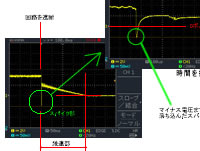

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索したが、はたしてどのようにデータが処理されるのかを観察した。

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法とその解析方法を模索したが、はたしてどのようにデータが処理されるのかを観察した。- ■ 新しいテープ式室内灯 集電瞬断の解析方法の模索 (2024/4/9)

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法にめどがついた。今回は、そのデータをどのように解析するのか、その方法について四苦八苦したのでその様子を紹介しよう。

室内灯チラツキの原因である集電回路の遮断状況について、データの収集方法にめどがついた。今回は、そのデータをどのように解析するのか、その方法について四苦八苦したのでその様子を紹介しよう。- ■ 新しいテープ式室内灯 回路瞬断の発生状況 その4 (2024/4/8)

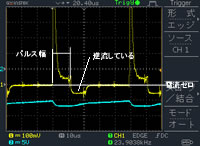

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。コンデンサや電流制限部品などをいろいろ取り替えて走行中の電流状態を観察した。今回は5ボルト仕様のLEDを使用した。

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。コンデンサや電流制限部品などをいろいろ取り替えて走行中の電流状態を観察した。今回は5ボルト仕様のLEDを使用した。- ■ 新しいテープ式室内灯 回路瞬断の発生状況 その3 (2024/4/7)

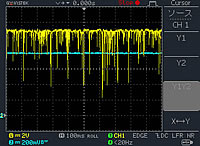

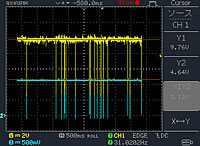

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。コンデンサや電流制限部品などをいろいろ取り替えて観察できるように装置を改善して、実際の走行中の電流状態を観察した。

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。コンデンサや電流制限部品などをいろいろ取り替えて観察できるように装置を改善して、実際の走行中の電流状態を観察した。- ■ 新しいテープ式室内灯 回路瞬断の発生状況 その2 (2024/3/30)

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。小型のターンテーブルを使って実際に模型車両を走らせて、その時の電流状態を観察しました。

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。小型のターンテーブルを使って実際に模型車両を走らせて、その時の電流状態を観察しました。- ■ 新しいテープ式室内灯 回路瞬断の発生状況 その1 (2024/3/29)

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。電流の遮断時間とか、発生頻度などを観察したいので、実際に模型車両を走らせて、その時の電流状態を測定することにしました。その方法として、昨年作成した小型のターンテーブルを活用することにしました。

実際のチラツキが発生している状態を示す実データの観測に挑戦しています。電流の遮断時間とか、発生頻度などを観察したいので、実際に模型車両を走らせて、その時の電流状態を測定することにしました。その方法として、昨年作成した小型のターンテーブルを活用することにしました。- ■ 新しいテープ式室内灯 チラツキの限界図 (2024/3/25)

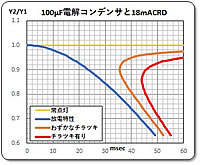

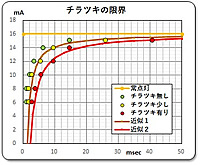

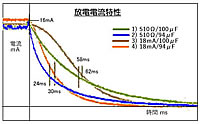

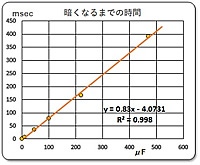

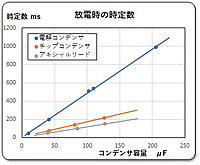

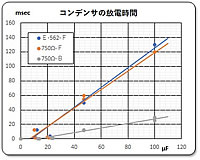

テープLEDのチラツキ状態を観察している。今回はコンデンサを使用した場合の放電特性と、チラツキ限界との関連を探り、ひとつの限界図を考えてみた。そのいきさつを説明する。

テープLEDのチラツキ状態を観察している。今回はコンデンサを使用した場合の放電特性と、チラツキ限界との関連を探り、ひとつの限界図を考えてみた。そのいきさつを説明する。

鉄道模型実験室 その33

- ■ 新しいテープ式室内灯 チラツキの限界を探る (2024/3/24)

パルス信号を使ってテープLEDのチラツキ状態を観察している。今回はチラツキの限界を探るべく回路を工夫して状態を観察した。さらに、照明器具でのチラツキ関連としてのフリッカーに関する資料をもとに比較してみた。

パルス信号を使ってテープLEDのチラツキ状態を観察している。今回はチラツキの限界を探るべく回路を工夫して状態を観察した。さらに、照明器具でのチラツキ関連としてのフリッカーに関する資料をもとに比較してみた。 - ■ 新しいテープ式室内灯 パルスを観察 その2 (2024/3/12)

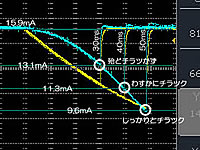

パルス信号を使ってテープLEDのチラツキ状態を観察している。先回に引き続き、今回は電流値に注目してチラツキ状態を観察した。

パルス信号を使ってテープLEDのチラツキ状態を観察している。先回に引き続き、今回は電流値に注目してチラツキ状態を観察した。- ■ 新しいテープ式室内灯 パルスを観察する (2024/3/9)

チラツキに関するパルス実験の準備ができたので、まずは、様子を観察することにした。遮断時間の変化や抵抗とCRDの違いなどを確かめてみた。

チラツキに関するパルス実験の準備ができたので、まずは、様子を観察することにした。遮断時間の変化や抵抗とCRDの違いなどを確かめてみた。- ■ 新しいテープ式室内灯 チラツキパルスのトライ (2024/3/5)

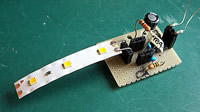

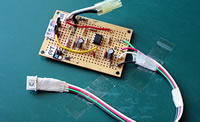

先回、報告した新たな疑問、「電流値がどこまで落ち込むと、チラツキ現象として人の目に感じるのだろうか?」と言うに課題に対して、その実験方法を模索中ですが、今回は、使い慣れたArduinoを使った実験をトライしてみました。

先回、報告した新たな疑問、「電流値がどこまで落ち込むと、チラツキ現象として人の目に感じるのだろうか?」と言うに課題に対して、その実験方法を模索中ですが、今回は、使い慣れたArduinoを使った実験をトライしてみました。- ■ 新しいテープ式室内灯 放電特性の実験 3 (2024/3/3)

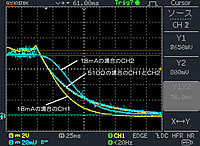

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、電流制限部品として使用する抵抗とCRDの比較を実験した。

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、電流制限部品として使用する抵抗とCRDの比較を実験した。- ■ 新しいテープ式室内灯 放電特性の実験 2 (2024/3/2)

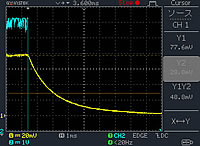

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、コンデンサを電流制限部品の下流側に設置した場合についてその放電特性を実験した。

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、コンデンサを電流制限部品の下流側に設置した場合についてその放電特性を実験した。- ■ 新しいテープ式室内灯 放電特性の実験1 (2024/3/1)

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、コンデンサを電流制限部品の上流側に設置した場合についてその放電特性を実験した。

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、コンデンサを電流制限部品の上流側に設置した場合についてその放電特性を実験した。 - ■ 新しいテープ式室内灯 チップコンデンサとCRDの特性調査 (2024/2/29)

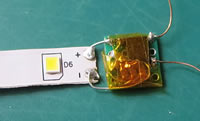

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、チップコンデンサとCRDの特性を調査した。

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、チップコンデンサとCRDの特性を調査した。- ■ 新しいテープ式室内灯 5V仕様と12V仕様の比較 (2024/2/27)

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、その検討内容と、手始めとして12V仕様と5V仕様のテープEDについて比較してみた。

テープ式LEDを使った室内灯ユニットについて、新しい製品である5ボルト仕様のCOBテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使って検討している。今回は、その検討内容と、手始めとして12V仕様と5V仕様のテープEDについて比較してみた。- ■ 新しいテープ式室内灯を作る FCOBテープの特性調査 (2024/2/18)

新しい製品であるCOBや5ボルト仕様のテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使った工作を目にするようになった。これらの情報より、ふとあるアイディアが横切ったので、COBテープ、5ボルト仕様、高容量のチップコンデンサをキーワードとして、改良型のテープ式室内灯を検討する。

新しい製品であるCOBや5ボルト仕様のテープLEDや、高容量のチップコンデンサを使った工作を目にするようになった。これらの情報より、ふとあるアイディアが横切ったので、COBテープ、5ボルト仕様、高容量のチップコンデンサをキーワードとして、改良型のテープ式室内灯を検討する。

鉄道模型実験室 その32

- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 やっと完成だ (2022/11/10)

登山鉄道レイアウトの操作盤について、WiFiを使った通信によってモニタ方式での操作ができないか検討をした。 登山鉄道レイアウトでの走行テストの結果、ロジックミスのトラブルなどを乗り越えて、やっと完成することが出来た。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、WiFiを使った通信によってモニタ方式での操作ができないか検討をした。 登山鉄道レイアウトでの走行テストの結果、ロジックミスのトラブルなどを乗り越えて、やっと完成することが出来た。- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 ロジックミスの修正 (2022/11/8)

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって操作できないか検討をしている。 検討した通信モジュールESP32を登山鉄道レイアウトにセットした。 でも、走行テストを実施すると、ロジックミスを犯していたことが判明した。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって操作できないか検討をしている。 検討した通信モジュールESP32を登山鉄道レイアウトにセットした。 でも、走行テストを実施すると、ロジックミスを犯していたことが判明した。- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 ESP32モジュールを取付ける (2022/11/4)

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討をしている。 通信モジュールESP32の使い方をひと通り学習したので、いよいよ登山鉄道レイアウトに応用することにした。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討をしている。 通信モジュールESP32の使い方をひと通り学習したので、いよいよ登山鉄道レイアウトに応用することにした。- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 操作画面を作る (2022/11/1)

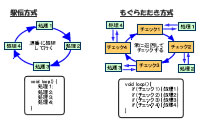

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討をしている。 ESP32 を受信専用のサーバとして立ち上げておき、クライアント側は新しく作った操作画面より操作情報を送るという方法で検討した。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討をしている。 ESP32 を受信専用のサーバとして立ち上げておき、クライアント側は新しく作った操作画面より操作情報を送るという方法で検討した。- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 ESP32のWiFi通信テスト (2022/10/29)

登山鉄道レイアウトの操作盤について、モニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討をしている。今回は、クライアント側で画像を用意し、Webサーバとの通信は指令だけのやり取りとする方法を検討した。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、モニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討をしている。今回は、クライアント側で画像を用意し、Webサーバとの通信は指令だけのやり取りとする方法を検討した。- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 ESP32の限界 (2022/10/27)

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討を始めた。 通信モジュールESP32を使ってのWiFi通信信を学習しているが、その限界を感じてしまった。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討を始めた。 通信モジュールESP32を使ってのWiFi通信信を学習しているが、その限界を感じてしまった。

鉄道模型実験室 その31

- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 ESP32でWiFi通信 (2022/10/26)

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討を始めた。 今回は、通信モジュールESP32をつかっての通信方法のテスト状況を報告しよう。

登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式の操作画面からWiFiを使った通信によって、操作できないか検討を始めた。 今回は、通信モジュールESP32をつかっての通信方法のテスト状況を報告しよう。- ■ 登山鉄道レイアウトとモニタ式操作盤 はじめに (2022/10/24)

またまた、何やら始めました。今度は、登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式が適応できないか検討することにしました。このレイアウトには自動運転システムの他に、スローアクションのポイント駆動を採用しましたが、今回は我が最新技術をさらに織り込もうとするものです。

またまた、何やら始めました。今度は、登山鉄道レイアウトの操作盤について、以前検討したモニタ方式が適応できないか検討することにしました。このレイアウトには自動運転システムの他に、スローアクションのポイント駆動を採用しましたが、今回は我が最新技術をさらに織り込もうとするものです。- ■ Pythonを触ってみよう 情報取込み方法 超簡単だ (2022/8/7)

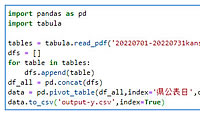

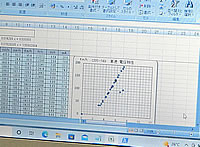

市のウエブサイトで公開されているPDFファイルからデータ情報を取込み、新型コロナ感染者数の推移グラフを作成することが出来た。 とりあえず目的を達したが、ピポットテーブルを使った超簡単な方法を見つけたので追加報告します。

市のウエブサイトで公開されているPDFファイルからデータ情報を取込み、新型コロナ感染者数の推移グラフを作成することが出来た。 とりあえず目的を達したが、ピポットテーブルを使った超簡単な方法を見つけたので追加報告します。- ■ Pythonを触ってみよう 情報取込み方法の改善 (2022/8/5)

市のウエブサイトで公開されているPDFファイルから新型コロナ感染者数の推移グラフを作成することが出来た。 しかし、その壁となったリスト化する方法について、検討を実施したので報告する。

市のウエブサイトで公開されているPDFファイルから新型コロナ感染者数の推移グラフを作成することが出来た。 しかし、その壁となったリスト化する方法について、検討を実施したので報告する。- ■ Pythonを触ってみよう PDFファイルからの情報取込み (2022/8/2)

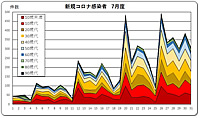

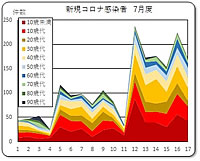

80の手習いとしてPython に触れている。今回は応用問題として、市のウエブサイトで公開されているPDFファイルからデータ情報を取込みに、先の報告の様に新型コロナ感染者数の推移グラフを作成した。

80の手習いとしてPython に触れている。今回は応用問題として、市のウエブサイトで公開されているPDFファイルからデータ情報を取込みに、先の報告の様に新型コロナ感染者数の推移グラフを作成した。- ■ Pythonを触ってみよう 開発環境 IDE について (2022/8/1)

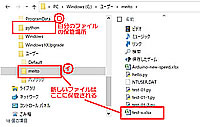

80の手習いとしてPython に触れている。 今回は応用問題としてPDFファイルからの情報取り込みに取り組んでみた。 このために新しい教則本を入手して、そのページを開いてみると、最初から新し課題に直面した。 Python の開発環境が異なっていたのである。

80の手習いとしてPython に触れている。 今回は応用問題としてPDFファイルからの情報取り込みに取り組んでみた。 このために新しい教則本を入手して、そのページを開いてみると、最初から新し課題に直面した。 Python の開発環境が異なっていたのである。- ■ Pythonを触ってみよう まず基礎から (2022/7/29)

先回報告した様に、「EXCELのマクロが機能しない」をきっかけとし、80の手習いとしてPython を使ったプログラムが完成した。 そして、この言語に興味を抱いたので、改めて基礎から触ってみることにした。応用問題としてコロナの発生状況をグラフ化してみました。

先回報告した様に、「EXCELのマクロが機能しない」をきっかけとし、80の手習いとしてPython を使ったプログラムが完成した。 そして、この言語に興味を抱いたので、改めて基礎から触ってみることにした。応用問題としてコロナの発生状況をグラフ化してみました。

鉄道模型実験室 その30

- ■ 動力特性の新自動測定システムを使う (2022/6/16)

Python を使用し測定データをリアルタイムで表示するプログラムを用いて測定を実施したので報告します。 測定した車両は実施したかったカメラカーの動力車です。 そして新しいプログラムが信頼できる方法であることも確認できました。

Python を使用し測定データをリアルタイムで表示するプログラムを用いて測定を実施したので報告します。 測定した車両は実施したかったカメラカーの動力車です。 そして新しいプログラムが信頼できる方法であることも確認できました。- ■ リアルタイム表示トライ その3 (2022/6/15)

Python を使用し測定データをリアルタイムで表示できないか検討しています。 残っているのは課題1のシリアル通信関係である。 この一週間、悪戦苦闘してきたプロジェクトもやっとゴールが見えてきた。

Python を使用し測定データをリアルタイムで表示できないか検討しています。 残っているのは課題1のシリアル通信関係である。 この一週間、悪戦苦闘してきたプロジェクトもやっとゴールが見えてきた。- ■ リアルタイム表示トライ その2 (2022/6/14)

課題の2と3に取り組み、課題をクリアー出来たかに見えましたが、この方法では課題4がクリアーできないことが分かった。 そこで、新たなライブラリーを探して課題3と課題4に取り組むことにした。

課題の2と3に取り組み、課題をクリアー出来たかに見えましたが、この方法では課題4がクリアーできないことが分かった。 そこで、新たなライブラリーを探して課題3と課題4に取り組むことにした。- ■ リアルタイム表示トライ その1 (2022/6/14)

Python を使用し測定データをリアルタイムで表示できないか検討しています。 まず、課題の2と3から始めました。 そして、ライブラリーの openpyxl を使用したのですが、リアルタイムで表示出来ないことがわかった。

Python を使用し測定データをリアルタイムで表示できないか検討しています。 まず、課題の2と3から始めました。 そして、ライブラリーの openpyxl を使用したのですが、リアルタイムで表示出来ないことがわかった。 - ■ 測定したデータをリアルタイムでグラフ表示する方法 (2022/6/14)

EXCELのマクロ処理を諦めたので、代わりになる処理方法を探すことにしました。 そこで、ネットサーフィンをしながら可能性のある方法を検討し、Python を使用することにしましたが・・・・・・。

EXCELのマクロ処理を諦めたので、代わりになる処理方法を探すことにしました。 そこで、ネットサーフィンをしながら可能性のある方法を検討し、Python を使用することにしましたが・・・・・・。- ■ EXCELのマクロが機能しない (2022/6/13)

今まで使用して来た動力特性の測定システムが機能しなくなってしまいました。 原因はEXCELのマクロ処理が機能しないものと判断したのですが・・・・・・・。

今まで使用して来た動力特性の測定システムが機能しなくなってしまいました。 原因はEXCELのマクロ処理が機能しないものと判断したのですが・・・・・・・。- ■ 逆向き点灯の防止 CRローパスフィルタの特性実験 (2022/4/20)

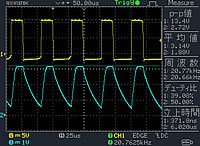

逆向き点灯の防止対策として、スナバ回路ではなくて、CRローパスフィルタを使った回路構成であることがわかりました。 そこで、この回路の特性を観察して、応用できないか考えてみることにしました。

逆向き点灯の防止対策として、スナバ回路ではなくて、CRローパスフィルタを使った回路構成であることがわかりました。 そこで、この回路の特性を観察して、応用できないか考えてみることにしました。- ■ 逆向き点灯の防止 スナバ回路付き車両の走行テスト (2022/4/15)

逆向き点灯の防止対策を検討しています。今回はスナバ回路付き動力車両を走らせて、その効果を観察しました。

逆向き点灯の防止対策を検討しています。今回はスナバ回路付き動力車両を走らせて、その効果を観察しました。

鉄道模型実験室 その29

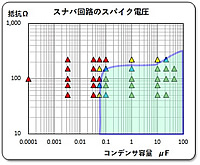

- ■ 逆向き点灯の防止 スパイク電圧の測定 (2022/4/12)

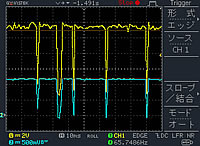

逆向き点灯の防止対策の検討のため、本実験を始めていますが、今回はスパイク電圧を測定することにしました。

逆向き点灯の防止対策の検討のため、本実験を始めていますが、今回はスパイク電圧を測定することにしました。- ■ 逆向き点灯の防止 スナバ回路とPWM制御 (2022/4/11)

逆向き点灯の防止対策を検討しています。 いよいよ、本実験を始めます。 最初にPWM制御にどの様に影響するのか観察することにしました。

逆向き点灯の防止対策を検討しています。 いよいよ、本実験を始めます。 最初にPWM制御にどの様に影響するのか観察することにしました。- ■ 逆向き点灯の防止 予備実験 (2022/4/9)

逆向き点灯の防止対策を検討しています。 スパイク電圧の測定実験について報告する予定でしたが、その前に、最初に実施した予備実験を記録しておきます。

逆向き点灯の防止対策を検討しています。 スパイク電圧の測定実験について報告する予定でしたが、その前に、最初に実施した予備実験を記録しておきます。- ■ 逆向き点灯の防止 直接給電とトレラー車の場合 (2022/4/6)

逆向き点灯の防止対策を検討しています。 今回は、レールを介さずに直接給電した場合とトレラー車の場合について実験してみました。

逆向き点灯の防止対策を検討しています。 今回は、レールを介さずに直接給電した場合とトレラー車の場合について実験してみました。- ■ 逆向き点灯の防止について (2022/4/5)

新しく作った登山鉄道のレイアウトを楽しむために、いろいろな小型電車を持ち出してきました。 ただ単に走らせるだけなく、前照灯と尾灯を装着すべく工作も実施してきました。 しかし、例の逆向き点灯の現象が発生しており、未対策のままでした。 今回は、この課題に取り組んでみる事にしましょう。

新しく作った登山鉄道のレイアウトを楽しむために、いろいろな小型電車を持ち出してきました。 ただ単に走らせるだけなく、前照灯と尾灯を装着すべく工作も実施してきました。 しかし、例の逆向き点灯の現象が発生しており、未対策のままでした。 今回は、この課題に取り組んでみる事にしましょう。- ■ KATO製室内灯ユニットのチラツキ防止加工は可能か その2 (2022/2/20)

室内灯のチラツキ防止の実験です。 先回のKATO製の室内灯ユニットを使ったチラツキ防止方法の実験 その2 として、コンデンサによる消灯時間の効果について報告します。

室内灯のチラツキ防止の実験です。 先回のKATO製の室内灯ユニットを使ったチラツキ防止方法の実験 その2 として、コンデンサによる消灯時間の効果について報告します。- ■ KATO製室内灯ユニットのチラツキ防止加工は可能か (2022/2/20)

またまた、室内灯のチラツキ防止の実験です。 さるサイトからヒントを得て、KATO製の室内灯ユニットを使ったチラツキ防止方法を実験しましたので報告します。

またまた、室内灯のチラツキ防止の実験です。 さるサイトからヒントを得て、KATO製の室内灯ユニットを使ったチラツキ防止方法を実験しましたので報告します。

鉄道模型実験室 その28

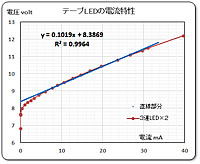

- ■ テープLEDの特性を数式化しよう (2021/12/12)

先回はテープLEDの電流・電圧特性を測定してグラフ化した状態で、いろいろの現象を解析しました。 しかし、グラフでの表示でなく、近似式で数式化出来ないかとトライすることにしました。

先回はテープLEDの電流・電圧特性を測定してグラフ化した状態で、いろいろの現象を解析しました。 しかし、グラフでの表示でなく、近似式で数式化出来ないかとトライすることにしました。 - ■ テープLEDを使って4灯を点灯させる (2021/12/10)

「レーティッシュ鉄道 アレグラ号の室内灯工作」の工作において、工作失敗の内容を詳しく説明していませんでした。 自分でも疑問な点がありましたので、実験を実施してその失敗の訳を納得することにしました。

「レーティッシュ鉄道 アレグラ号の室内灯工作」の工作において、工作失敗の内容を詳しく説明していませんでした。 自分でも疑問な点がありましたので、実験を実施してその失敗の訳を納得することにしました。- ■ 電気ノイズキャンセラーを調べる (2021/6/18)

海外向け仕様のコンデンサ付きライトユニットを装着している車両には、電気ノイズキャンセラーを使用せよとの説明を見つけたので、何かのヒントになるかも知れないと考えて調べることにしたのでした。

海外向け仕様のコンデンサ付きライトユニットを装着している車両には、電気ノイズキャンセラーを使用せよとの説明を見つけたので、何かのヒントになるかも知れないと考えて調べることにしたのでした。- ■ ライトユニット3101のコンデンサの影響 (2021/6/13)

今回の調査は、我がブログの「危ない!モータドライバが過熱する」にて報告した件がきっかけとなって、ネット内をいろいろ調べました。 そして今まで無頓着であったライトユニットのコンデンサについて、改めて認識する事ができました。

今回の調査は、我がブログの「危ない!モータドライバが過熱する」にて報告した件がきっかけとなって、ネット内をいろいろ調べました。 そして今まで無頓着であったライトユニットのコンデンサについて、改めて認識する事ができました。- ■ スタンダードSXとN-1001-CLの比較 (2021/6/10)

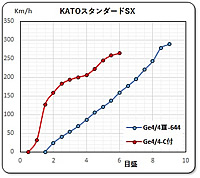

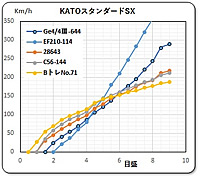

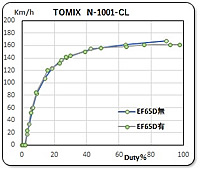

今回は、Nゲージ用の一般的なパワーユニットとして、先に導入したKATOのスタンダードSXと、TONIXのN-1001-CLを比較してみました。 比較の観点はコアレスモータなどのモデルの制御性、すなわち線形性を見てみることにしましょう。

今回は、Nゲージ用の一般的なパワーユニットとして、先に導入したKATOのスタンダードSXと、TONIXのN-1001-CLを比較してみました。 比較の観点はコアレスモータなどのモデルの制御性、すなわち線形性を見てみることにしましょう。- ■ KATOのパワーパック スタンダードSXを導入 (2021/6/8)

最近は、コアレスモータとPWM制御の関係について首を突っ込んでいます。この調査の一環として、数年前に発売されているKATOのパワーパック スタンダードSXを購入してみることにしました。

今までの色々な疑問を理解するための手掛かりとなると考えたのですが、なんと、また新たな疑問にはまり込んでしまったのです。

最近は、コアレスモータとPWM制御の関係について首を突っ込んでいます。この調査の一環として、数年前に発売されているKATOのパワーパック スタンダードSXを購入してみることにしました。

今までの色々な疑問を理解するための手掛かりとなると考えたのですが、なんと、また新たな疑問にはまり込んでしまったのです。- ■ モータドライバとPWM制御 まとめ (2021/5/31)

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、いろいろな知見をえることが出来たものの、肝心のなぜ非線形になるのかは、結局わかりませんでした。

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、いろいろな知見をえることが出来たものの、肝心のなぜ非線形になるのかは、結局わかりませんでした。- ■ TOMIX製のパワーユニットN-1001-CL (2021/5/21)

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回はTOMIX製のパワーユニットN-1001-CL をさらに詳しく観察した。

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回はTOMIX製のパワーユニットN-1001-CL をさらに詳しく観察した。

鉄道模型実験室 その27

- ■ モータドライバとPWM制御 ROHM 製 BD6231 (2021/5/20)

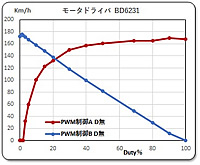

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回はROHM 製のBD6231についてさらに詳しく観察した。

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回はROHM 製のBD6231についてさらに詳しく観察した。- ■ モータドライバとPWM制御 東芝製のTB6612 (2021/5/19)

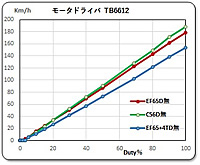

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回は東芝製のTB6612 についてさらに詳しく観察した。

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回は東芝製のTB6612 についてさらに詳しく観察した。- ■ モータドライバとPWM制御 他のドライバ (2021/5/18)

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回は、他のモータドライバの場合も観察することにした。

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、今回は、他のモータドライバの場合も観察することにした。- ■ モータドライバとPWM制御 観察方法 (2021/5/17)

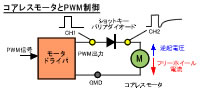

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、こだわり屋の実験室長は、ショットキーバリヤーダイオードを持ち出して来て実験してみることにした。

コアレスモータをPWM制御するとデューティ比と車速の関係がなぜ非線形になるのかと言う疑問に対し、こだわり屋の実験室長は、ショットキーバリヤーダイオードを持ち出して来て実験してみることにした。- ■ Arduino MEGA を使ってみる (2021/1/30)

先回報告した「卓上レイアウトで楽しもう その30」(2021/1/23)で、I/Oポートの不足を問題にした。 その解決策として Arduino MEGA を使用する方法があるので、今回はその調査を実施した。

先回報告した「卓上レイアウトで楽しもう その30」(2021/1/23)で、I/Oポートの不足を問題にした。 その解決策として Arduino MEGA を使用する方法があるので、今回はその調査を実施した。 - ■ if 文の違いについて (2021/1/17)

気なっていた if 〜 if 〜 文、 if 〜 else 〜 文、 if 〜 else if 〜 文の違いを確認しておきたいと思います。

気なっていた if 〜 if 〜 文、 if 〜 else 〜 文、 if 〜 else if 〜 文の違いを確認しておきたいと思います。 - ■ ロータリスイッチのコード化 (2021/1/16)

以前使用していた12接点のロータリスイッチを再利用するため、選択された端子情報をコード化する基板を作成することにしました。

以前使用していた12接点のロータリスイッチを再利用するため、選択された端子情報をコード化する基板を作成することにしました。- ■ スケッチの構成に関する一考察 (2021/1/15)

Arduinoを使って鉄道模型の自動運転に挑戦されている「イノッチ」さんのブログを応援している時に、プログラムの書き方について振り返る機会がありました。 そこで、Arduino のプルグラムを記述するスケッチについて、自分なりの考えをまとめてみました。

Arduinoを使って鉄道模型の自動運転に挑戦されている「イノッチ」さんのブログを応援している時に、プログラムの書き方について振り返る機会がありました。 そこで、Arduino のプルグラムを記述するスケッチについて、自分なりの考えをまとめてみました。- ■ Arduino Nano Every のPWMキャリア周波数を20kHzにするー再挑戦 (2020/11/23)

Arduino IDE をバージョンアップしたためクロック周波数を選択するメニューが出なくなってしまった。 このため、PWMキャリア周波数を15.7kHzから、20kHzにアップすることが出来なくなっていた。 そこでその方法を探って再び20kHzに再挑戦することにした。

Arduino IDE をバージョンアップしたためクロック周波数を選択するメニューが出なくなってしまった。 このため、PWMキャリア周波数を15.7kHzから、20kHzにアップすることが出来なくなっていた。 そこでその方法を探って再び20kHzに再挑戦することにした。

鉄道模型実験室 その26

- ■ 新測定台のまとめ (2020/10/21)

新しい測定装置の確認作業も完了したので、補足説明を加味してまとめることにした。

新しい測定装置の確認作業も完了したので、補足説明を加味してまとめることにした。- ■ 測定データのN増し その2 (2020/10/17)

今度はコアレスモータを搭載した蒸気機関車を取り上げて測定データのN増しを実施した。

今度はコアレスモータを搭載した蒸気機関車を取り上げて測定データのN増しを実施した。- ■ 測定データのN増し (2020/10/12)

3個の電気機関車を取り上げて測定データのN増しを実施した。

3個の電気機関車を取り上げて測定データのN増しを実施した。- ■ C58-127号機の再測定 (2020/10/9)

問題となったC58-127号機を分解掃除して再測定を実施した。

問題となったC58-127号機を分解掃除して再測定を実施した。- ■ 新しい測定装置のテスト測定 (2020/10/7)

測定のための最後の準備としてスケッチとExcelファイルの設定を実施した。

測定のための最後の準備としてスケッチとExcelファイルの設定を実施した。- ■ スケッチとExcelファイルの設定 (2020/10/5)

測定のための最後の準備としてスケッチとExcelファイルの設定を実施した。

測定のための最後の準備としてスケッチとExcelファイルの設定を実施した。- ■ 電圧・電流測定ユニットの較正 (2020/10/3)

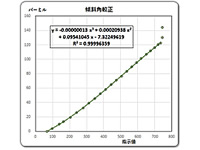

今回は、電圧・電流測定ユニットの較正作業を報告する。

今回は、電圧・電流測定ユニットの較正作業を報告する。- ■ 傾斜台の傾斜角測定ユニットの較正 (2020/10/2)

傾斜台の傾斜角を測定するユニットの工作が終わったので、この測定システムの較正を実施した。 しかし、いろいろ不具合があったので、あれこれ修正する必要であった。

傾斜台の傾斜角を測定するユニットの工作が終わったので、この測定システムの較正を実施した。 しかし、いろいろ不具合があったので、あれこれ修正する必要であった。

鉄道模型実験室 その25

- ■ 傾斜台の傾斜角測定ユニットの工作 (2020/9/30)

新しい測定台の測定関係の工作を実施している。 今回は傾斜台の傾斜角を測定するユニットについて報告する。

新しい測定台の測定関係の工作を実施している。 今回は傾斜台の傾斜角を測定するユニットについて報告する。 - ■ 測定ゲートの工作 (2020/9/30)

新しい測定台の測定関係の工作を実施している。 今回は新しく作った測定ゲートについて報告する。

新しい測定台の測定関係の工作を実施している。 今回は新しく作った測定ゲートについて報告する。- ■ 測定系の制御装置 (2020/9/27)

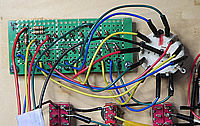

新しい測定台の昇降駆動装置とその制御装置は意図したように作動することが確認出来た。 そこで、測定関係のシステムの工作を実施する

新しい測定台の昇降駆動装置とその制御装置は意図したように作動することが確認出来た。 そこで、測定関係のシステムの工作を実施する- ■ 昇降駆動装置の制御装置 (2020/9/21)

新しい測定台の昇降駆動装置は意図したように作動することが確認出来たので、その制御装置とプログラムを工作した。

新しい測定台の昇降駆動装置は意図したように作動することが確認出来たので、その制御装置とプログラムを工作した。- ■ 昇降駆動装置の工作 (2020/9/18)

新しい測定台の昇降駆動装置として用いたラジコン用のフルメタルデジタルステアリングサーボではパワー不足であった。 そこで、新しいユニットを見つけたので、再チャレンジを実施した。

新しい測定台の昇降駆動装置として用いたラジコン用のフルメタルデジタルステアリングサーボではパワー不足であった。 そこで、新しいユニットを見つけたので、再チャレンジを実施した。- ■ 新しい動力測定装置を作ろう (2020/9/15)

先回、動力測定を実施したが、データの2重化はやはり発生していた。測定台の改良がやはり必要と判断してので、測定台を作り直すことにした。

先回、動力測定を実施したが、データの2重化はやはり発生していた。測定台の改良がやはり必要と判断してので、測定台を作り直すことにした。- ■ 動力測定装置がおかしい? (2020/8/27)

KATOの86モデルが発売されると言うことなので、暫く中断していた動力特性の測定を再開することにした。 しかし、測定を始めてから装置が正常に作動せず、右往左往する状態でした。

KATOの86モデルが発売されると言うことなので、暫く中断していた動力特性の測定を再開することにした。 しかし、測定を始めてから装置が正常に作動せず、右往左往する状態でした。

鉄道模型実験室 その24

- ■ 新室内灯ユニットの保持時間の違いを探る (2020/7/29)

室内灯のチラツキを低減したいとのことで、ショットキーバリアダイオードブリッジを使用した新室内灯ユニットを工作してきました。しかし、電解コンデンサとチップ積層セラミックコンデンサを使用したユニットでは、消灯時間の保持時間が違うことに気が付きました。そこで、その内容の把握と原因調査を実施してきましたので、その内容を報告します。

室内灯のチラツキを低減したいとのことで、ショットキーバリアダイオードブリッジを使用した新室内灯ユニットを工作してきました。しかし、電解コンデンサとチップ積層セラミックコンデンサを使用したユニットでは、消灯時間の保持時間が違うことに気が付きました。そこで、その内容の把握と原因調査を実施してきましたので、その内容を報告します。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- 新室内灯ユニットの改良 (2020/7/9)

チラツキを抑えた新室内灯ユニットのテストと確認を先回報告し、このテーマを完了する予定でしたが、書き忘れた残された課題を検討するうちに、すぐさま、更なるアイディアが浮かんだので、早速試作品を工作しました。

チラツキを抑えた新室内灯ユニットのテストと確認を先回報告し、このテーマを完了する予定でしたが、書き忘れた残された課題を検討するうちに、すぐさま、更なるアイディアが浮かんだので、早速試作品を工作しました。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- 新室内灯ユニットの確認 (2020/7/8)

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 チラツキを抑えた改良した室内灯ユニットのテストと確認を実施しました。

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 チラツキを抑えた改良した室内灯ユニットのテストと確認を実施しました。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- 新室内灯ユニットの工作 (2020/7/8)

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 いろいろ実験した結果をもとに、チラツキを抑えた改良した室内灯を工作しました。

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 いろいろ実験した結果をもとに、チラツキを抑えた改良した室内灯を工作しました。

鉄道模型実験室 その23

- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- コアレスモータへの影響 (2020/7/6)

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 今回は逆流した電流がコアレスモータにどのように影響にするのかを観察しました。

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 今回は逆流した電流がコアレスモータにどのように影響にするのかを観察しました。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- 電気はどっちに流れるの?(2020/7/5)

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 今回はコンデンサに貯まった電気はどっちに流れるのか実験してみました。

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 今回はコンデンサに貯まった電気はどっちに流れるのか実験してみました。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- ダイオードの種類 (2020/7/4)

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 でも、このテーマは避けて通れないので、少し首を突っ込んでみたいと思います。 今回はダイードに関する情報を把握しておきましょう。

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 でも、このテーマは避けて通れないので、少し首を突っ込んでみたいと思います。 今回はダイードに関する情報を把握しておきましょう。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- テープLEDの特性 (2020/7/3)

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 でも、このテーマは避けて通れないので、少し首を突っ込んでみたいと思います。 今回はテープLEDに関する特性を把握しておきましょう。

車両整備の一環として、室内灯としてテープ式LEDの工作を実施しましたが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。 でも、このテーマは避けて通れないので、少し首を突っ込んでみたいと思います。 今回はテープLEDに関する特性を把握しておきましょう。- ■ 室内灯のチラツキを低減したい -- 問題点はどこか? (2020/7/2)

車両整備の一環として、テープ式LEDによる室内灯工作を実施したが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。でも、このテーマは避けて通れないので、少し首を突っ込んでみたいと思います。

車両整備の一環として、テープ式LEDによる室内灯工作を実施したが、走行時のチラツキがひどいため手が止まってしまいました。でも、このテーマは避けて通れないので、少し首を突っ込んでみたいと思います。

![]()